潘學聰,河北滄州人,畢業於河北大學中文系。歷任河北省文聯副主席、河北文藝評論家協會主席、河北省書法家協會副主席。師從著名學者、書法家黃綺先生。近年來探索以書法用筆創作寫意山水與花鳥畫,出版有《雲養青山》《潘學聰草書赤壁賦》等多部個人專集。

潘學聰書太行賦石刻

潘學聰先生字寫的好,好在有正大氣象,燕趙雄風。縱覽中國書法歷史,那些廟堂之跡,擘窠大字和摩崖石刻,讓人感到一種氣象宏闊,雄渾厚重,積極向上的審美熏陶。象顏真卿、張旭、黃庭堅、柳公權等書法名家的作品,承載了他們的情感與氣節,也承載著中國人的精神力量,使人們更加文化自信和富有使命。這些作品不媚俗,不怪異,不取巧,有格局和境界,富有正人君子之風。

藝術養心,文化化人。好的作品體現了一種時代精神,它給人以力量,催人奮進。最近,有幸欣賞到潘學聰先生的書法作品,感到有一種強烈的陽剛之美和字外精神。不愧是當今北派書風的代表,不管他寫的“吟雪”“龍騰”“正氣”等大字和小幅作品,都感到有一種雄奇、剛勁的氣魄。書法的線條不但有質感和力量,同時也體現出一種崇高的美學意義,通過對每個字的特定的造型和布局的匠心安排,喚起人們的浩然正氣、凜然不屈之氣、博大仁愛之氣,給人們教育和鼓舞。

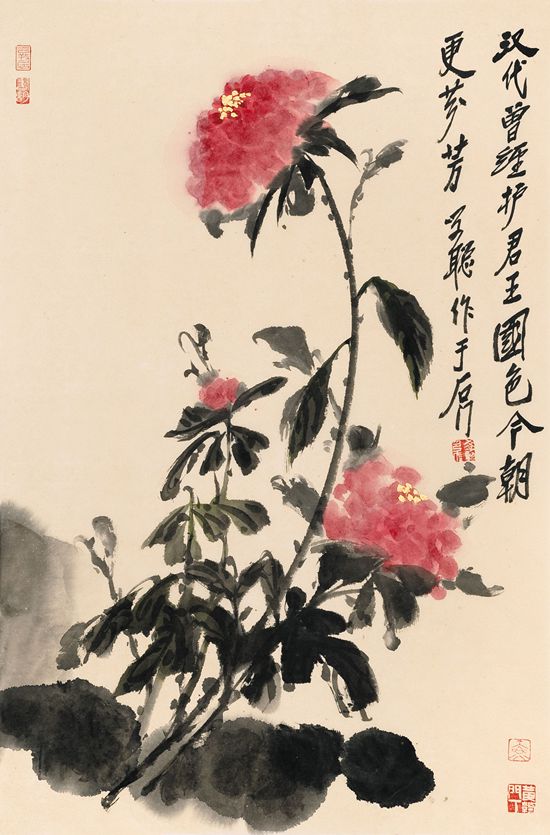

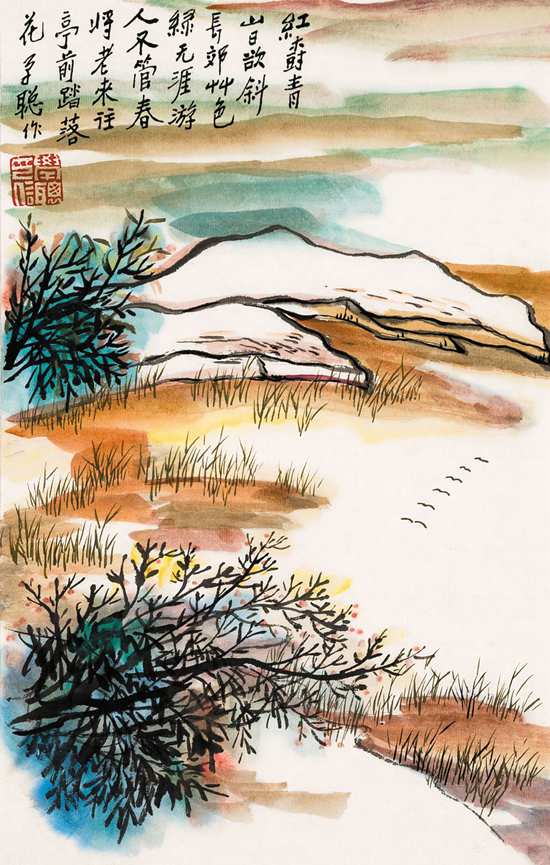

潘學聰作品

初看潘先生的作品,有一種朴拙的印象,笨拙而不靈活。正是由於這種朴拙加強了書法形象的表現力,他通過這種表現手段,來實現自己的書寫個性的線條語言。藝術反映生活,而且反映出生活歷史性特征所具有的意義。藝術要寫人,寫人的外貌和復雜的內心世界,回顧既有的藝術門類,應該說除去書法之外,其他任何門類的藝術都有特定的藝術表現手段,來實現藝術的目的。如文學依靠語言,表演依靠行為,繪畫依靠色彩,而書法則不能,因為書法的線條缺乏應有的意義。但是,當書法發展到審美藝術時期,就有了自己的語言意義和不同的文化性。潘先生從事書法研究和實踐幾十年,生活的閱歷、工作的感悟、讀書的勤奮、人性的練達都是書法創作的源泉,這種不同的經歷、信仰、性格和地域文化反映在書法方面就是陽剛、大度、正氣。仔細觀察他的作品,首先是筆鋒放得開,墨量充足,筆畫偏肥,字體有氣勢,跳躍性小,力度運行緩慢,以強、硬、勁、直求質朴之美。為了更進一步滿足情感之需要,而大膽改變書法線條和結構的有形的特征,在對稱、險勢、傾斜、端正之間找到了方法,如寫“石”字,左邊的大撇用澀筆夸張的拉長線條,更加率性,喚起人們對字的造型的記憶,以求突破形式的阻隔。他在創作每一幅作品,書寫每一個字的過程中,都有不同的要求,其速度、力度、方向、提按、節奏都已超出一般人的想像而盡顯風採和神韻。

潘學聰書《南皮賦》坐落在河北省南皮縣文化廣場

觀潘先生書畫作品,敢於筆畫變,筆力變,筆鋒變,用墨變,造型變,突破了實用規律的束縛,雖然多變,卻不失高昂振奮,陽剛朴拙,雄偉端庄。而且這種藝術上的大變化與雄奇之象相結合,更顯北派書風,燕趙風骨,磅礡之勢,平步千裡。從一般意義而言,書法變化太大,最容易失去雄渾和勁健。或書象暗弱,給人一種詭異之感。可在潘先生筆下卻產生了意外佳效。

潘學聰作品

潘學聰在大學期間,曾受教於著名學者、書法家、教育家黃綺教授,他繼承、發揚和創新了黃綺獨創的鐵戟磨沙體,成為令人嘆服的北派書風代表。這種書法的美學意義就在於創造了書法的對立因素,剛中有柔,柔中有剛,剛柔相濟,險中有正,正中有險,險正有序,最終在一個意象內整體形象完美的體現出來。著名作家《小兵張嘎》的作者徐光耀說,“讀潘學聰書法,能抵得好酒三杯,好茶三盞,就連世慮之憂也隨毛孔散發去了。潘學聰為人質朴,內外都很結實。文如其人,字如其人,每看到他的字,心頭便涌出一種感佩,筆墨是結實的,間架結構是結實的,精神氣韻也是結實的。”

潘學聰作品

中國文聯主席、中國作協主席鐵凝曾說,潘先生的字,最大限度地擺脫了“字”對人的約束,使個性與才情得到充分的發揮與張揚。用今天的藝術觀點來審視潘先生書法線條、書法意象、書法節奏、書法金石之氣是極具藝術生命力的。因為他體現了中華民族的文化精神,具有強烈的時代氣息和家國情懷。(王浩)

潘學聰作品

邯鄲:古武當山雲海

邯鄲:古武當山雲海 河北:太行古村迎客來

河北:太行古村迎客來 唐山:流光溢彩南湖夜

唐山:流光溢彩南湖夜 春日薩普雪山

春日薩普雪山