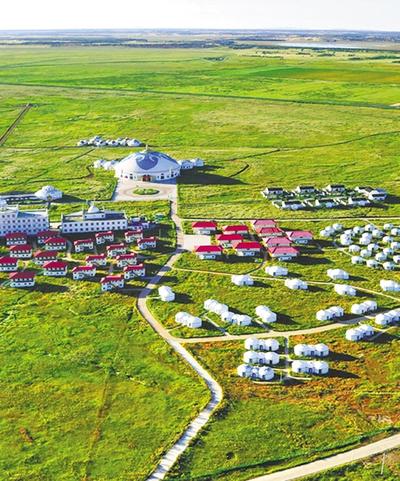

中都草原航拍。河北日報通訊員 張樹軍攝

總部位於張家口懷來縣東花園開發區的秦淮數據產業基地外景。河北日報通訊員 孫慧軍攝

閱讀提示

繼國家公布相關規劃后,2019年12月13日,河北省政府辦公廳印發《〈張家口首都水源涵養功能區和生態環境支撐區建設規劃(2019-2035年)〉實施意見》,到2035年,張家口要全面建成首都“兩區”。

時至今日,張家口在涵養首都水源、支撐首都生態環境方面已經做了大量工作。在此基礎上,可再生能源、大數據、冰雪運動等綠色產業正迎來新的發展態勢。

確保“一泓清水送北京”

2月24日,受新冠肺炎疫情影響,永定河流域綜合治理項目尚未開始施工。但每年的三四月份是這類工程施工的黃金期,永定河流域投資有限公司張家口分公司的項目負責人們,經地方政府部門及行業主管部門同意,先安排參建單位管理人員進場,並抓緊編制了年度建設計劃、材料採購計劃、開工復工方案和疫情防控應急預案,提前做好開工各項准備工作。

永定河流經內蒙古、山西、河北、北京、天津5個省區市。作為京津冀協同發展率先突破的三個領域之一,生態協同的重任,“上風上水”的張家口一馬當先。

綜合治理永定河流域,是為了確保“一泓清水送北京”,讓北京的母親河永定河成為“流動的河”。

1月19日,2020年北京市水務工作會議上,傳出一連串好消息。其中最令人動容的,是2019年全年引黃河水1.9億立方米,黃河與永定河實現歷史性“握手”。

“永定河,出西山,碧水環繞北京灣”,上世紀80年代以后,永定河持續斷流。北京市曾多次治理永定河,從2003年開始,每年定期由上游的洋河和桑干河向下游的永定河北京段補水。

隨著京津冀協同發展戰略的實施,永定河的命運迎來了轉機。永定河綜合治理與生態修復,成為推動京津冀協同發展在生態領域率先突破的重大標志性工程,是首都生態環境建設的一號工程。

為恢復永定河生機,實現“流動的河”目標,北京市與山西、河北緊密協作,協同聯動,開展先期生態補水。去年3月,永定河生態補水工程啟動。通過萬家寨引黃北干線1#洞,經桑干河由冊田水庫放水,向官廳水庫實施補水。

穿過八達嶺隧道,一派湖光山色。官廳水庫波光粼粼,但攔河壩下的輸水泄洪洞卻完全是另一幅景象:從水庫奔涌而來的湍急水流轟然而下。

永定河上游生態補水正順利進行並取得良好效果。北京境內有水河道較上年同期增加40公裡,水面面積增加300公頃。“過去永定河王平段至下葦店段斷流近40年,2019年首次迎來奔涌的河水。”北京市門頭溝區水務局相關負責人說。

黃河水來之不易,其中也離不開張家口對珍貴水源的悉心呵護。

張家口水務局相關負責人介紹說,事實上,自2017年開始,張家口市就利用冊田水庫和萬家寨工程水量向永定河生態補水。2019年起,相關省市水務部門、永定河流域投資有限公司在水利部海河水利委員會的統籌下,簽署了《永定河生態用水保障合作協議》,開始實施萬家寨引黃向永定河生態補水工程,結合冊田水庫補水量,年度向永定河生態補水量達2.7億立方米,真正實現將永定河變成“流動的河”的規劃目標,極大改善了流域內河道水生態環境。

水來了,重點是管好用好。

“水源涵養功能的提升,就是要堅持統籌水的資源功能、環境功能、生態功能。比如提高涵水蓄水能力,大力實施水土保持、生態修復等工程措施,構建以天然河湖水系為骨架的現代水網,增強水源涵養和地表蓄水能力。”永定河流域投資有限公司張家口分公司建設管理部負責人王杰告訴記者。

王杰說,為了涵養水源,張家口對洋河、桑干河、清水河、永定河實施綜合整治工程。

據介紹,在永定河流域,隨著上游工農業生產的迅速發展,永定河河灘地被大量開墾佔用,城鎮生活污水排入。張家口市有針對性地開展“清四亂”專項行動,對沿線圍墾養殖、亂堆垃圾、亂建和污水直排問題進行治理,為“河暢、水清、岸綠、景美”的治理目標打下良好基礎。

首都環境“生態傘”正在打開

2月24日,懷來縣林草局官廳水庫國家濕地公園管理處主任陳濤,向記者提供了一份生態環境部環境規劃院做的“官廳水庫建設開發保護成效評估報告”。報告指出,5年來,官廳水庫的水質,已經由之前的地表水Ⅳ類提升為Ⅲ類,局部已經達到Ⅱ類,總體水質向好。

“水質改善是生態環境轉變的直觀指標之一。”陳濤說。

“在建設首都生態環境支撐區方面,主要有四項重點工作:提升森林生態系統功能,加強草原生態系統建設,保護恢復濕地生態系統和實施‘藍天、碧水、淨土’工程。讓森林、草原、濕地等生態系統保護綜合起效,提升水土保持、防風固沙、固碳釋氧和氣候調節等生態服務功能。”張家口市發改委(張家口市首都兩區建設辦公室)相關負責人張作宇介紹說。

張作宇表示,《張家口首都水源涵養功能區和生態環境支撐區建設規劃(2019—2035年)》創新性提出了一個統籌山水林田湖草治理與修復,逐步構建首都“傘”型生態環境支撐格局。

“傘”型格局,立足於京張“山同脈、水同源、氣相通”的自然生態格局,結合張家口地形地貌和生態環境條件,是對建設首都“兩區”生態空間布局的一種創新性規劃。

他進一步解讀說,具體而言,就是要構建以綠色發展主軸為柄、兩山(脈)兩水(系)為骨、山體森林和草原濕地為屏的生態環境支撐格局。

傘柄——由京張高鐵、京包鐵路、京藏高速公路、京新高速公路和永定河—官廳水庫及上游水系(水道)等組成,構成支撐首都和張家口經濟技術聯系、北京非首都功能疏解和拉動張家口綠色發展的主軸帶和京津冀水源涵養核心功能區。

傘骨——依托大海陀、小五台山國家級自然保護區所在山系,構建傘型格局的兩條“山骨”﹔依托桑干河和白河—媯水河—密雲水庫—潮白河水系,構建首都生態保護格局的兩條“水骨”。

傘屏——形成兩道生態屏障。第一道,由海拔1800米左右的蔚縣山脈—赤城縣南山體構成,第二道生態屏障由海拔1500米左右的壩上草原和壩上高原濕地等構成。

官廳水庫國家濕地公園,則位於“傘柄”上。

2019年12月25日,河北懷來官廳水庫國家濕地公園完成試點建設,通過國家林草局驗收,正式成為國家濕地公園。

在陳濤看來,濕地公園的意義在於,保護恢復濕地生態系統,加強濕地生態修復,有效遏制濕地數量減少、面積縮小、生物多樣性降低、生態功能下降的趨勢,“是用生態的方法來保護生態。”

懷來縣城南4公裡,官廳水庫八號橋永定河入口灘地。這裡是永定河流入官廳水庫的“咽喉”,北京市永定河綜合治理和生態修復中率先開展的重要項目——八號橋入庫濕地淨化工程。

陳濤介紹說,八號橋濕地項目既是北京市永定河綜合治理與生態修復工程的起點,也是永定河流域京津冀協同治理率先突破的象征,同時也是最能體現京冀協同“默契”的生態治理項目之一。雙方在官廳水庫環境治理中,沒有按管理分界線給污染“劃界”,而是有污共治,合力為官廳水庫“減負”。

如今,在京冀兩地共同努力之下,官廳水庫國家濕地公園已成為首都“后花園”。

“世界級數據中心”生態圈雛形顯現

“不久前我們環首都·桑園雲計算產業基地在懷來縣正式開園。這意味著秦淮數據集團在懷來縣‘同城三點’的成網布局日臻完善。”2月24日,秦淮數據集團首席執行官居靜告訴記者,他們是2017年3月從北京轉移到了懷來,並部署了三個產業基地。

與傳統生產制造企業不同,秦淮數據集團數據中心產業園區的火爆是由飛速流轉的數據體現。人們看不到的是,一些頭部短視頻APP和社交互動APP等數字經濟頭部企業及多家互聯網企業的雲計算服務商,其實在張家口。

據介紹,在懷來“同城三點”的基礎上,秦淮數據也正沿著京張高鐵在張家口更大范圍打造三點網狀布局:由零距離接壤北京的“大數據創新創業示范和總部經濟核心功能區”懷來縣,向“大數據研發和應用、裝備制造核心功能區”宣化區和崇禮區,以及“大數據存儲核心功能區”壩上地區挺進,構建“一帶、三區、多園”的大三點業務布局﹔逐步形成以“能源流、業務流、數據流”三流合一的環首都超大規模信息技術基礎設施集群,在有效推動京津冀區域傳統產能轉型升級、數字經濟快速發展的同時,將張家口打造成比肩國際領先的全球最佳數據中心選址目的地。

張作宇說,圍繞打造什麼樣的首都“兩區”,張家口提出不僅要建好生態環境,更要實現綠色發展,實現生態興市、生態強市。重點發展新型能源、冰雪經濟、數字經濟、高端制造、文化旅游、健康養生、特色農牧業,推動實現生態保護修復與當地經濟發展互促並進。

秦淮數據僅是張家口市大數據產業強勁發展的一個縮影。早在7年前,張家口市便與雲計算結緣,開始了以承接數據中心轉移為主的信息產業探索。

張家口市工業和信息化局相關負責人介紹,從氣候和區位來看,張家口是全國唯一能夠滿足ICT(信息、通信和技術)產業各類數據處理業務類型的地區,是首都信息技術產業最佳承接地。近年來,張家口超前謀劃基礎設施建設和產業要素供給,強化與京津和雄安的雙向互動關系,以綠色數據存儲為龍頭,推進各類數據向張家口市匯聚。

如今,阿裡巴巴、騰訊、京東、秦淮數據等互聯網巨頭企業雲集張家口,全市大數據簽約項目近30個,計劃總投資1000億元,截至目前,投入運營服務器規模突破35萬台,已成為國內大數據產業發展速度最快的地區之一。

業內人士認為,如今,張家口大數據產業在能源、產業鏈和人才三方面的吸引力都有了很大突破。

張家口市綠色電力能源豐富,2017年2月起,該市從體制機制上求突破,首創“政府+電網+發電企業+用戶側”共同參與的“四方協作機制”。具體而言,張家口市與國網冀北電力有限公司合作建立可再生能源電力交易平台,政府部門每月在平台上發布下個月可再生能源需求電量和挂牌電價,可再生能源發電企業自願競標。

“作為穩定的高載能企業,秦淮數據通過參與‘四方協作機制’,消納棄風棄電綠色能源,大幅降低運營成本。”居靜說。

另一方面,隨著與英維克等龍頭產業合作伙伴簽約,秦淮數據在張家口發展大數據產業的上下游產業鏈聚集效應愈發明顯。加上隨著冬奧會項目的推進,張家口市城市知名度提升,人才開始回流,一些數據中心的大型客戶如騰訊,不僅與張家口本地公司設立合資公司,也正在考慮將部分業務部門從北京遷移到張家口。

“張家口在各類區位優勢上與美國紐約大灣區的條件高度相似。”居靜解釋說,張家口緊鄰北京,北京集中了全國最多的信息技術產業公司。同時,京津冀協同、非首都功能疏解也為張家口帶來外部助力。“張家口具備建成世界級數據中心生態圈的所有要素,目前雛形已經顯現。”

親歷者說

河北北方學院教授劉貴河

退耕還草 修復生態

2月24日,河北北方學院劉貴河教授給因疫情無法復課的學生們上完網課,抓緊時間完善不久前在人工種草關鍵技術及牧草產業化生產技術培訓會上講過的課件。

他的另一個身份,是國家牧草產業技術體系張家口綜合試驗站的站長。

最近幾年,他和團隊大部分時間都駐扎在張家口察北管理區,致力於退化草原人工種草生態修復和牧草產業化發展。

比如針對張家口壩上部分芨芨草群落的過度繁殖,探索提出了天然草原芨芨草群落改良技術方案。使用改良設備齊地面刈割芨芨草,結合定點施藥等植保滅茬,平整土地后迅速補播種植優質燕麥等飼草。

作為草業專家,劉貴河坦言此前人們對草的重視程度並不夠,草原人多年來一直在夾縫中尋找一種平衡。“山水林田湖草”統籌發展理念的提出,再加上“兩區”建設的推進,為張家口草原人提供了歷史機遇。

建設首都水源涵養功能區,張家口的一個重要任務,是要繼續加大森林、草原、濕地等生態系統保護與建設力度,統籌實施造林育林護林及森林質量精准提升、退耕還草還濕、壩上高原濕地保護恢復等工程。

在此背景下,張家口近兩年要完成壩上地區180萬畝退耕還草的任務。

這讓劉貴河很是欣慰。“樹上山,糧下川,羊進圈。該種糧食的地方種糧食,該種草的地方種草,該種樹的地方種樹,更為科學了。”

劉貴河介紹說,400毫米等降水量線,是我國一條重要的地理分界線,它大致經過:大興安嶺—張家口—蘭州—拉薩—喜馬拉雅山脈東部。主要是半濕潤與半干旱區分界線,同時也是森林植被與草原植被的分界線。

張家口壩上地區,是烏蘭察布草原和錫林郭勒草原的南緣,這裡降水量不足,千百年來一直是內蒙古大草原的重要組成部分。

“這裡既是京津冀地區多條內流河的發源地及上游地段,也是北路風沙南侵的必經之地和潛在的加強沙源區。”劉貴河說,“特殊的地理位置和草地資源稟賦,決定了草原在壩上地區,擔負著防風固沙、保持水土、涵養水源、調節氣候、維護生物多樣性等方面的重要生態責任。”

在課件裡,劉貴河著重增加了一些試驗站在“兩區”建設中怎麼發揮更大作用的思考。

經張家口市林業和草原局與省主管部門積極爭取,河北省壩上退化草原人工種草生態修復試點項目落戶該市。項目計劃2019年至2020年在張北、尚義兩縣治理重度退化草原1萬畝、中度退化草原2.37萬畝,建設草種繁育基地0.5萬畝,實施鼠虫害防治116萬畝。

“該試點項目的實施,將有效遏制壩上草原退化趨勢,摸索出一套可考核、可評價、可復制、可推廣的退化草原治理工作新模式,為建設好首都水源涵養功能區和生態環境支撐區提供有力的草原生態保障。”劉貴河說。

結合自己的專業研究,劉貴河認為,在張家口壩上地區,應該對退化草地進行科學分類,因地制宜採用低擾動機械改良、適度圍封自我修復等方式進行草地改良﹔在生物量豐富的草地,推行適度放牧、限制放牧制度,進行載畜量的再評價,加大禁牧區、宜牧區、輪牧區的劃定與監管﹔對退耕地要建植多年生豆禾混播草地,制定合理的人工草地放牧制度,在適宜載畜量的基礎上進行輪牧,增加農民收益,促使農民主動退出耕地還草還牧。(記者袁偉華)

邯鄲:古武當山雲海

邯鄲:古武當山雲海 河北:太行古村迎客來

河北:太行古村迎客來 唐山:流光溢彩南湖夜

唐山:流光溢彩南湖夜 春日薩普雪山

春日薩普雪山