《“五一”趣報:探尋勞動的N種新可能》系列報道

王艷春:扎根基層 “螺絲釘”可以成為“頂梁柱”

在數字化的浪潮中,勞動模范緊跟時代步伐,將大數據、人工智能等前沿技術融入工作,實現生產效率的飛躍和勞動方式的革新,勞動的內涵與外延正發生著翻天覆地的變化。

本網推出系列報道,將鏡頭對准燕趙大地上那些新時代勞模,見証“光榮屬於勞動者”的嶄新篇章。

查看鋼筋的間距是否准確、檢查箍筋彎鉤角度是否達標……這些天,位於秦皇島的京津冀5G+工業互聯網賦能中心項目建筑施工現場,塔吊林立,鋼筋叢林間不時傳來機械的轟鳴,河北中鑄愛軍建設集團股份有限公司技術工程師王艷春仔細檢查工人剛剛綁過的鋼筋框架,紅色的安全帽壓住半截馬尾辮,一雙明亮的眼睛格外專注。

4月28日,慶祝中華全國總工會成立100周年暨全國勞動模范和先進工作者表彰大會在北京舉行,王艷春榮獲全國勞動模范稱號。載譽歸來,王艷春的身影又出現在工作一線。“這個工程是省重點建設工程,能夠承接這樣的項目是我們公司的驕傲。為了確保工程保質保量的完成,每個環節、每個細節都不能放過,必須嚴上加嚴、精益求精。”王艷春說。

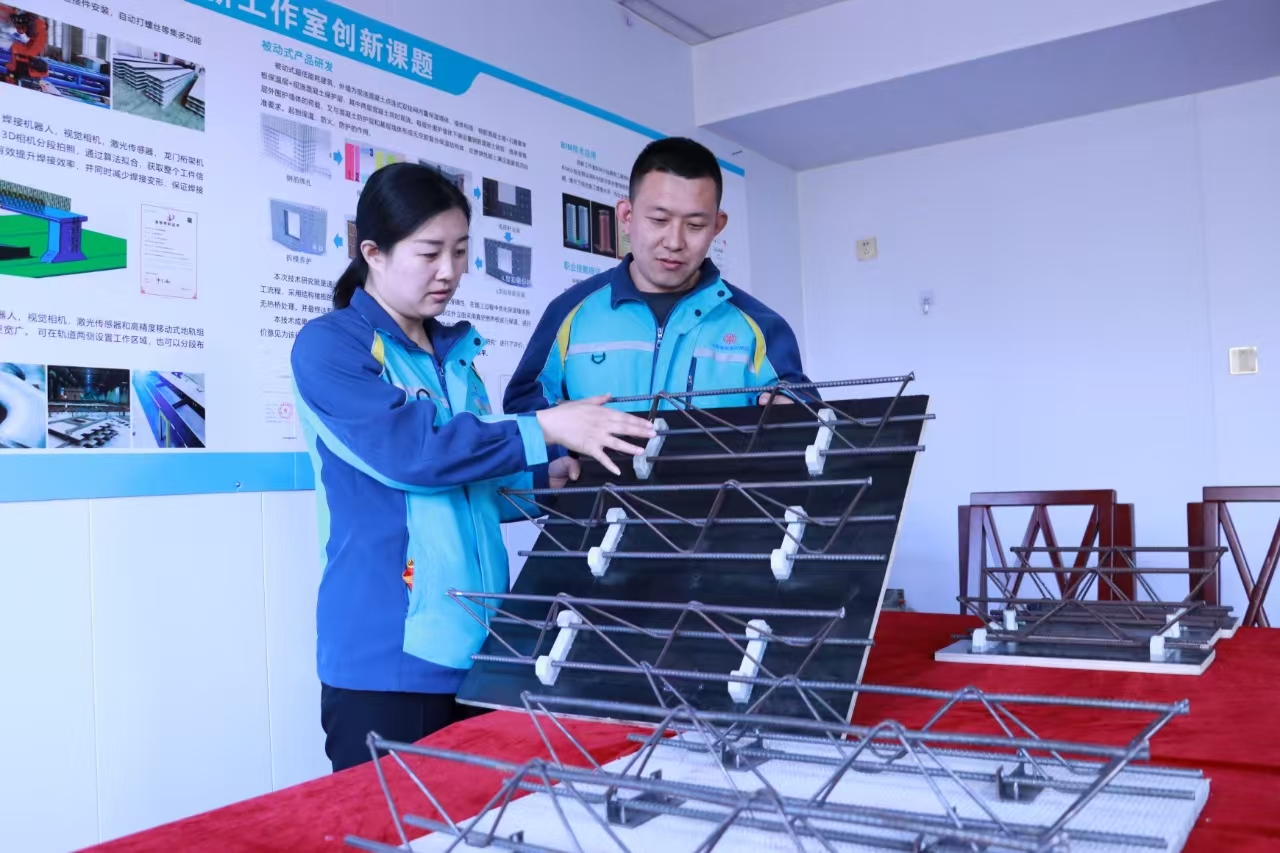

王艷春(左)在創新工作室與同事一起研究鋼筋桁架樓承板的結構特點。王繼軍攝

2009年,普通農民家庭出身的王艷春成了建筑工地上的一名預算員,每天的工作就是編制項目預算、核定工程成本。整天泡在工地上,一年到頭不著家,不是對著圖紙就是對著電腦,再不起眼的數據也得核對很多遍。枯燥的工作內容,艱苦的工作環境,很多一起入職的工友都不干了,王艷春說:“簡單的事情重復做,堅持下去才有意義。”就這樣,王艷春一干就是七年,施工流程、材料消耗、造價軟件操作她都門兒清。

看著電腦圖紙中的大樓越來越高,王艷春有了新想法,要是能參與到真實的大樓建設當中去就好了。於是,王艷春一有空就拿上安全帽往工地跑,跟在技術人員后面問東問西,還利用閑暇時間考取二級建造師証書,當上了建筑工程技術員。

“別看她外表文文靜靜的,骨子裡那股不服輸的勁頭真是讓人佩服。”技術團隊同事楊慶偉這樣評價王艷春。

被動式超低能耗綠色節能公共建筑僑商大廈項目是王艷春和團隊遇到的一塊“硬骨頭”。它建筑高度高,總建筑面積大,並且華北地區冬季寒冷,對於建筑的氣密層和保溫性要求都非常高。按照以往的建筑施工方法,混凝土澆筑難度大,牆體保溫層在室內外溫差較大的時候導熱不均勻,房屋內牆容易發霉。

這些問題該怎麼解決?王艷春天天往工地跑,腦子裡不停模擬推算,白天黑夜不停琢磨。一個月后,她終於想出了好辦法,讓結構樓板的層間挑板與外牆混凝土同步澆筑,並在挑板部位外立面採用真空絕熱板進行保溫。這樣一來,施工質量有保証,施工工期還縮短了。憑借這項技術,團隊獲得了河北省建筑業科學技術進步獎一等獎。

“蓋房子就像搭積木,要想蓋得好,每一步都得花心思。”王艷春說。當技術員的這些年,王艷春和團隊一起取得了河北省建筑業企業工法大賽一等工法、河北省工程建設質量管理小組競賽二類成果獎、第四屆智能建造創新大賽綜合組銅獎等多個獎項以及三項實用新型專利証書。王艷春從技術員成長為技術工程師,還在公司內部創立了中鑄新質(智)生產力改善研究院,培養更多和她一樣的創新人才。

出色的表現讓王艷春得到了公司和員工的認可。2022年,“王艷春創新工作室”成立,她帶領團隊很快投入到了新的建設項目中。她結合現場施工研發了可拆卸和免拆卸鋼筋桁架樓承板,以及“數智化+設計生產”科技創新技術,在裝配式建筑未來中心項目成功應用。在建設過程中,她又研發了掃碼跟蹤技術,工人通過掃描每塊板子上的二維碼信息就可確認安裝位置,大大減少了工作時間,提高了生產效率。

從一線農民工到企業創新的中堅力量,回看這段經歷,王艷春覺得雖然辛苦,但收獲更多,“既然我行,那他們一定也行!”為了讓更多農民工兄弟吃上“技術飯”,王艷春四處找資源,跑手續,她牽頭成立了中鑄愛軍職業培訓學校,給農民工進行技術技能培訓,還設置了不少免費開放課程,為農民工創造良好的學習培訓條件。幾年來,中鑄愛軍職業培訓學校開展農民工崗位技術培訓上萬人次,不少農民工也成了持証上崗的產業化技術工人。

如今,王艷春還是喜歡跑工地,看到高樓大廈拔地而起她高興,看到越來越多的農民工兄弟追著她請教技術細節,她更高興。王艷春經常和農民工兄弟們說:“我相信,隻要懷揣夢想,肯努力、肯學習、肯創新,‘螺絲釘’也可以成為‘頂梁柱’。”

相關閱讀

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量