非遺裡的春節|樂亭大鼓:一弦一板道盡千古興替

人民網石家庄2月8日電 (付兆颯)時值農歷虎年春節,坐落於河北樂亭大釗路上的樂亭大鼓書場,比往常多了幾分喜氣。2016年5月,在政府的大力支持下,樂亭大鼓省級非遺傳承人張旭武傾心創辦了這個書場。

近一個月來,每當旭日東升,書場裡就鼓琴聲聲悅耳,掌聲時時不斷。張旭武幾乎每天都組織樂亭大鼓藝人在書場免費為群眾演出,為群眾帶來濃濃的年俗鄉味。

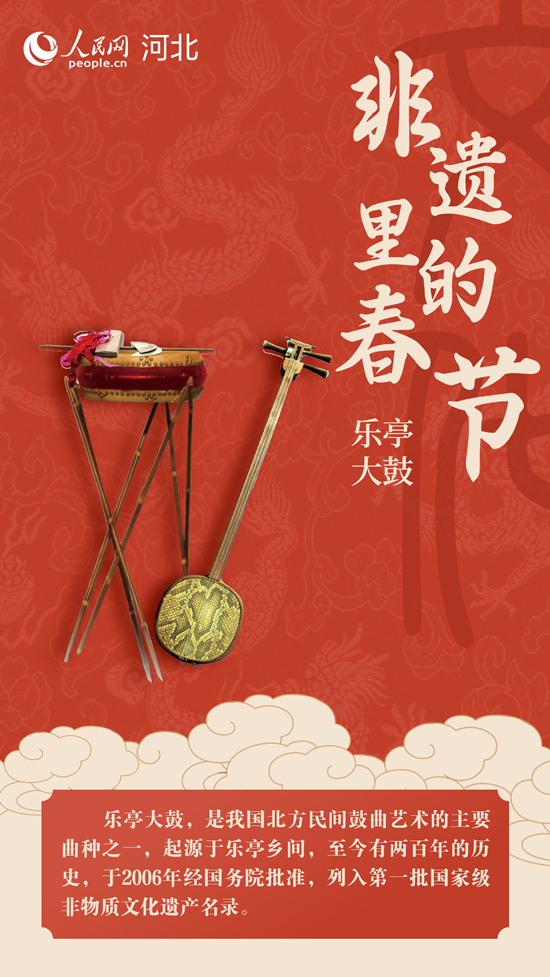

樂亭大鼓,是我國北方民間鼓曲藝術的一大曲種,起源於樂亭鄉間,至今有兩百年的歷史。樂亭大鼓在老木板大鼓的基礎上,吸收了冀東地區的民間小曲清平歌和悠悠調以及戲曲藝術聲腔,同時將說唱鼓書的音樂和表演加以規范,以鐵板代替木板擊節伴奏,用冀東一代的鄉音演唱,創造的具有冀東特色的鼓書藝術。板式的快慢變化、旋律的高低移位,拖腔的伸延與緊縮、語音聲調的裝飾運用,都充滿了樂亭獨特的地域風情。2006年經國務院批准,樂亭大鼓被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

樂亭大鼓在冀東文化中佔有重要地位,多年來一直被譽為“冀東文藝三枝花”之一,具有很高的地域性和藝術研究價值,是冀東優秀的地域文化和傳統文化,對研究唐山民間文學、民俗文化有著一定的歷史價值。

孩子們在表演樂亭大鼓。 劉江濤攝

張旭武自幼酷愛樂亭大鼓,尤其是在彈奏三弦方面彰顯造詣,被家鄉人稱贊為“樂亭第一弦”,先后被吸收為中國曲藝家協會會員,中國民間文藝家協會會員,並當選為河北曲藝家協會理事。2012年,張旭武被河北省命名為非物質文化遺產項目(樂亭大鼓)代表性傳承人。

從藝40多年來,張旭武參加過國內外大型演出百余次,大部分作品都是自己寫,僅自己創作整理的作品手稿就有滿滿幾大本,拿在手裡沉甸甸的。他的作品有主題、有人物、有內涵,與傳統鼓詞相比,新鼓詞突出的特點是針砭時弊,能夠推動改善社會風氣,有社會教育意義。張旭武說道,“寫就得寫觀眾喜歡的,宣傳黨的好政策的,作品一定要與時代合拍,得沉得住氣,靜得下心,慢慢積累,把握好方向和尺度。”

作為真正土生土長的曲藝形式,樂亭大鼓自誕生之日起,就承擔起了反映生活在底層的普通勞動人民喜怒哀樂等精神風貌的重擔,傳承起了豐富多彩的地域文化。在樂亭大鼓的發展史上曾涌現了很多著名的老藝人,名家輩出,特別是靳文然先生創新發展了聲腔藝術,使樂亭大鼓走出唐山市在全國曲藝界聲名大振。據介紹,唐山市內有國家級傳承人賈幼然和趙鳳蘭、靳麗年、王金良、於蘭靜等著名演員,樂亭和灤南分別有張近平、何建春、張旭武等傳承人,為群眾喜聞樂見。

由於受到現代文化和傳媒的沖擊,當代年輕人對樂亭大鼓不相識、不相知,演出市場日趨減縮,鼓書藝人日少。2013年,已經退居二線的張旭武意識到,樂亭大鼓這門家鄉的藝術特產不能后繼無人,樂亭大鼓的傳承和保護迫在眉睫,於是他著重培養下一代接班人,建立了“樂亭大鼓傳承基地”,每年培訓人數保持在二十余人。

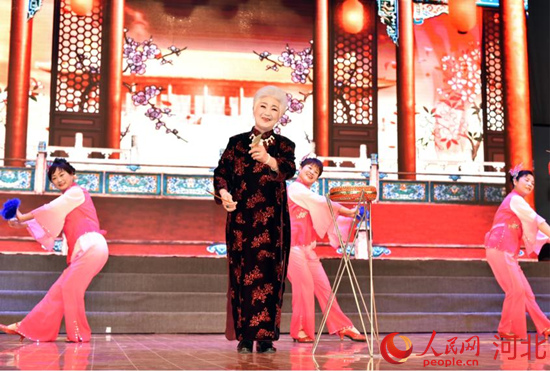

樂亭大鼓表演現場。 曹軒宇攝

近年來,唐山市政府對樂亭大鼓技術保護和傳承給予了高度重視,鼓勵技藝傳承人帶徒傳藝,並在廣大人民群眾,特別是青少年中廣泛宣傳這項技藝,讓更多人認識、喜愛和掌握這項藝術,使之精益求精、源遠流長。

有了這些支持,張旭武感覺肩上的責任更重了,現在隻要有時間,他就要抽出時間對孩子們加以精心指導,一聲月板一句唱,一指三弦一鼓響,張旭武鼓勵孩子們要將樂亭大鼓這門傳統文化發揚光大。張旭武說,是樂亭大鼓給了他一切,他要把畢生的精力融入到樂亭大鼓的旋律中,為樂亭大鼓的傳承發展做出貢獻。

眼下,正是開展非遺展示展演和民俗活動的重要時間節點,接下來的幾天,樂亭大鼓還將結合樂亭實際,開展線上展播和線下巡演,為虎年增添濃濃的“家鄉年味”。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量