行進中國丨一株“中國菌”的逆襲

每天踏入實驗室,王世杰都要先對培養箱進行溫度、濕度等參數檢查。利用放大鏡和體式顯微鏡,將菌群的細微差異記錄在案。

作為君樂寶乳業集團乳品與營養總工程師,王世杰這套工作習慣已堅持多年。

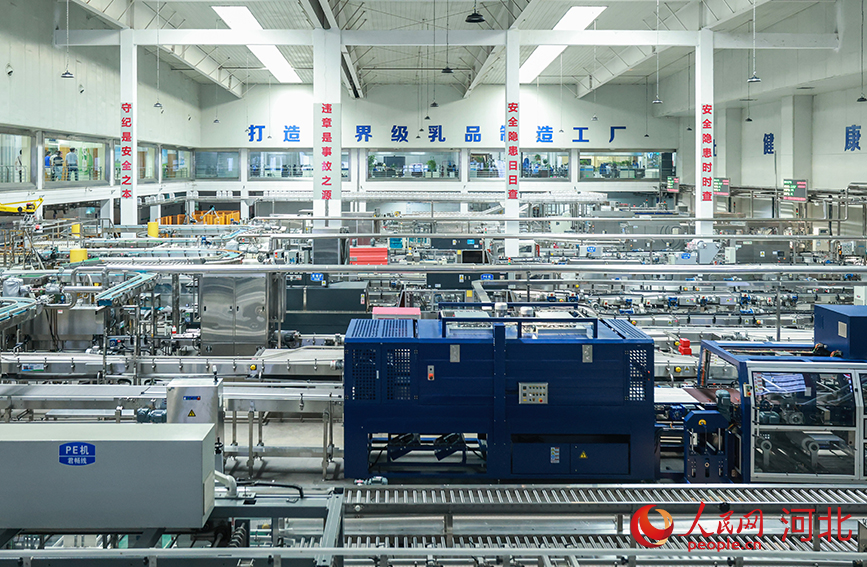

君樂寶酸奶車間的自動化生產線。人民網記者 李兆民攝

作為一家以酸奶起家的企業,發酵劑和菌種是“關鍵核心技術”。

“那時我們做酸奶,發酵劑依賴國外進口,就像被人掐住了咽喉。”王世杰至今記得,2006年實驗室裡的菌粉都來自歐洲,全球乳業發酵劑市場被兩大巨頭壟斷,中國乳企每年要砸近10億元進口,“就像做饅頭沒有自己的酵母,永遠看別人臉色”。

從內蒙古草原到新疆牧場,從牧民家的酸奶疙瘩,到傳統發酵乳……為了打破國外壟斷,王世杰和科研團隊帶著採樣箱跑遍中國,尋找“中國菌”。

2010年,研究人員在希拉穆仁牧區的酸牛奶中分離出的副干酪乳酪杆菌N1115,如今已成為企業酸奶發酵劑的核心菌株。目前,企業已建成了1000余株優質乳酸菌的菌種保藏中心,不僅榮獲“河北省科技進步一等獎”,更讓國產發酵劑成本直降30%。

“菌種我們實現了突破后,我們發現,原奶對酸奶品質的影響更大。”王世杰表示,好牛決定好奶,而決定好牛的關鍵在於牛要吃的草以及牛的品種,於是他們又開始研究牧草和奶牛的品種。

經過不懈努力,公司建立了種公牛站、核心育種場和胚胎移植示范場等育種機構,通過胚胎移植構建高育種值核心群。

為了讓奶牛吃上“世界級口糧”,公司從美國引進苜蓿草種,在壩上草原建立萬畝種植基地,連草捆的水分含量都要精確到14%。“牛吃得好,奶才好”這個朴素道理,被拆解成牧草基因測序、奶牛健康大數據、轉盤擠奶機精准消毒等376項技術標准。

君樂寶乳業集團優致牧場的擠奶大廳。人民網記者 李兆民攝

在優致牧場的擠奶大廳裡,120頭奶牛站在智能轉盤上“排隊上班”,每頭牛的項圈都是個微型傳感器:反芻次數低於30次/小時會自動報警,運動量異常時系統立即推送健康預警。

而在奶粉生產車間,1500多個傳感器織就的智能網絡,讓750噸日產量的酸奶工廠僅需10名工人操作﹔區塊鏈追溯系統裡,每罐奶粉從原奶採集到終端銷售的287個節點數據都被永久存証。當工作人員把奶粉樣品放入智能視覺設備,工業相機0.1秒內完成300倍放大拍攝,微生物檢測報告自動生成——這串數字背后,是180項檢驗關卡織成的“安全網”。

君樂寶乳業集團公共關系總經理馮進茂說:“未來五年,我們會通過持續地研發創新,給消費者提供更好的產品。”

以菌種突破為代表,“十四五”期間,河北朝著“奶業強省”目標邁進,在養殖水平、加工能力、種業發展、品質品牌等方面發力。

如今,河北全省乳制品加工企業達47家,生鮮乳日處理能力超2.5萬噸。乳制品實現了固態、液態、冷鮮等品類的全覆蓋,嬰幼兒乳粉步入全國第一陣營,奶酪、黃油實現零的突破,“悅鮮活”瞬時殺菌乳實現高端鮮奶全國市場佔有率第一,產品結構不斷優化。(馮亞濤、李昊洋、祝龍超、朱延生、李兆民、楊文娟)

點擊進入專題

分享讓更多人看到

推薦閱讀

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量