千年秀林鋪染千年大計秀美底色

高標准高質量建設雄安新區③

千年秀林鋪染千年大計秀美底色

2024年7月25日拍攝的雄安新區千年秀林。(本報資料片)本報記者 田明攝

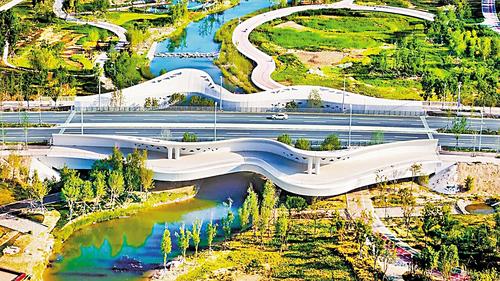

2024年6月15日,造型別致的“悅動生命·光影橋”與中央綠谷美景相互映襯,形成了獨特的風景。(本報資料片)原付川攝

制圖/喻萍

雄安新區緊鄰白洋澱這個“華北之腎”,既要利用白洋澱自然生態優勢,又要堅決做好白洋澱生態環境保護工作。要堅持生態優先、綠色發展,劃定開發邊界和生態紅線,實現兩線合一,著力建設綠色、森林、智慧、水城一體的新區。

——習近平總書記2017年2月23日在河北省安新縣進行實地考察、主持召開河北雄安新區規劃建設工作座談會時的講話

先植綠、后建城,是雄安新區建設的一個新理念。良好生態環境是雄安新區的重要價值體現。“千年大計”,就要從“千年秀林”開始,努力接續展開藍綠交織、人與自然和諧相處的優美畫卷。

——習近平總書記2019年1月16日在河北雄安新區考察時的講話

春到雄安,隻此青綠。

一棵油鬆,見証千年秀林蔥郁延展,筑起千年之城的綠色屏障﹔一座公園,不惜佔用城市黃金地段,詮釋“公園建城”的全新理念﹔一道堤岸,映射泥塘沼澤重歸詩畫水鄉的蝶變,成為澱城共融的生動注腳。

先植綠、后建城。從一開始,綠色就是雄安新區自帶的基因。

林水相依、森林環城。拔節生長的雄安,以融入血脈的綠色發展理念,塑造著未來之城的獨特氣質。

先植綠是先進理念

更是戰略遠見

和煦春風中,雄安新區大清河畔千年秀林9號地,保靜公路旁的一棵油鬆散發著蓬勃綠意。

“這棵油鬆是我在雄安種下的第一棵樹,它明顯又長高了。”3月20日,董增巨又一次來查看千年秀林和他親手種下的樹木。

董增巨是中國雄安集團生態建設投資有限公司生態事業部負責人,這一片油鬆是千年秀林工程的第一批樹。

未建城,先種樹。擘畫千年大計,千年秀林是秀美的起筆。

2017年11月13日,千年秀林的第一株苗、第一片林在這裡扎根,以建設城市森林為目標的千年秀林工程正式啟動。董增巨和同事各自種下一棵油鬆,紀念在雄安這片藍圖上繪下的第一抹綠。

幾年間,每有空閑,董增巨都會來到這片林,瞅瞅這棵油鬆的長勢。如今,他親手種下的這棵樹,已從3米躥高到了5米多。這片大清河畔的萬畝樹林,已是郁郁蔥蔥。

與這棵油鬆共同成長的,還有董增巨這位林業工作者對生態建設理念的認知。

“在雄安,‘城’這個字是放在‘綠’之后的。”董增巨說,當年他種下那棵油鬆時,新區總體規劃還未出爐,可植綠就開始了。這讓種了20多年樹的他深深體會到,綠色已不是城市的點綴,而是城市發展的底色。

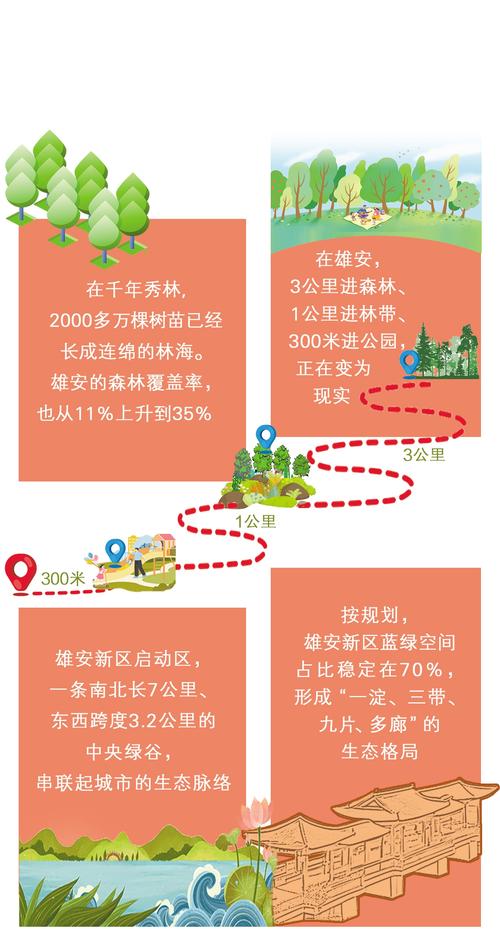

在千年秀林,當初種下的油鬆、國槐、白蠟等2000多萬棵樹苗,如今已經長成連綿的林海。雄安的森林覆蓋率,也從11%上升到35%。

2017年,董增巨剛從雄縣農業局調到千年秀林項目組時,發現要建的千年秀林樹木品種有200多個,這與他過去的植樹經歷有很大不同。

之前的20多年裡,董增巨種的主要是速生楊樹。“這類樹木生長速度快,七八年就能成材伐木,然后接著再種下一茬。”他說,當時自己對新區這種造林方式產生過困惑。

如今,董增巨深刻理解了。“這是在平原首次大規模採用異齡、復層、混交模式,打造一種近自然森林。多樹種混交的方式,增加了生物多樣性,森林能健康成長。”他說,千年秀林,不是每棵樹都能活上千年,而是通過尊重自然、順應自然,形成一個自然衍替、生生不息的千年森林,打造一個活的生態系統。

千年秀林,要的不是一時的變化,而是長期的生態效益,是與雄安新區的共同成長。

董增巨喜歡攝影。他的手機裡,珍藏著不同時間拍攝的千年秀林中的鳥類照片。從照片中可以發現,鳥類數量明顯在增加。其中一張是他去年巡查大清河林區時所拍,圖片上,密密麻麻的鳥飛過樹林,蔚為壯觀。“即使手機換了,這些照片也要留著,它們是環境變化的見証者。”董增巨說。

先植綠、后建城,是雄安新區建設的一個新理念。它不僅是一種建設時序的安排,更是一種戰略遠見,體現的是對人與自然和諧共生的深刻理解和把握。

堅持生態優先、綠色發展,打造千年秀林,不僅為雄安新區注入了高質量發展的綠色動力,也為未來城市建設提供了可借鑒的范本。

“城”與“綠”的考量

體現以人為本的價值追求

雄安新區啟動區,一條南北長7公裡、東西跨度3.2公裡的中央綠谷,正在蓬勃生長。它宛如一條綠色綢帶,串聯起城市的生態脈絡。

中央綠谷公園位於雄安新區啟動區中心,北臨容東,南接白洋澱,周邊有4家央企總部以及雄安宣武醫院、雄安體育中心等。

在寸土寸金的黃金地段,不做商業開發卻建公園,如此規劃理念,在武芳芳這位經驗豐富的園林人眼裡,也極為少見。

武芳芳是中國雄安集團生態建設投資有限公司副總經理兼園林事業部部長。2019年來雄安之前,從事過多年園林設計建設。在她的印象中,綠地常常是城市規劃的配角,“城市規劃,往往先修路蓋樓,再補綠建公園”。

在雄安,公園卻成為城市的主角。

來雄安6年了,武芳芳參與設計了20多個公園綠地項目,它們大多位於城市的黃金地帶。悅容公園,在新區南北歷史文化軸線上﹔金湖公園,在容東片區的中心位置……

常有人問武芳芳,城市黃金地段建公園,是不是空間浪費,是不是值得。

“這是全新的城市發展理念。值不值得,不能僅從經濟價值考量。”武芳芳認為,一座幸福的城市,不僅要有高度,更要有溫度。公園綠地創造的宜居環境,遠不是單純經濟價值可以衡量的。

雄安新區,不是在城市中建公園,而是在公園中建城市。

推開中國星網總部的后門,就進入了中央綠谷。在樓宇中工作的年輕人,推門入公園,工作與休閑的轉換隻在一瞬間。如此生活方式,讓許多北京來的年輕人對“妙不可言”有了真切體驗。武芳芳說,這種“推門見綠,移步換景”的生活方式,正在重新定義現代化城市的宜居標准。

現如今,中央綠谷的生態基底已經鋪好,武芳芳正帶領同事們在園內構建一個個活力場景。“我們正引入書店、足球場、露營地、藝術空間等場景,打造年輕人喜歡的活力空間,把中央綠谷變成一個‘城市客廳’。”她說。

這座“城市客廳”,生態是基本功能,但不只是游賞的地方,更是一個公共生活空間,人們在交流、休憩、運動中,感受城市生活的脈動。

良好生態環境是最普惠的民生福祉。“城”與“綠”的布局考量,體現的是以人為本的價值追求。

在雄安,3公裡進森林、1公裡進林帶、300米進公園,正在變為現實。

武芳芳說,是雄安特有的“綠色”創新思維,帶給她更多的設計靈感,“希望用一座座公園、一片片綠地,提升城市魅力,建立情感聯接,增加城市吸引力,讓更多新雄安人在這裡扎根”。

綠色是生命的象征、大自然的底色,更是美好生活的基礎。當綠色融入城市血脈,人與自然和諧共生的願景才能完美實現。

堅持生態惠民、生態利民、生態為民,雄安開始向世人生動展示生態優先帶來的獨特魅力。

藍綠交織的生態基底

為發展帶來無限可能

4月1日,雄安新區白洋澱北部的燕南堤,約1公裡長的堤道上,垂柳輕搖,白蠟新葉初展。澱中碧波蕩漾,不時有飛鳥掠過。

“美麗的華北水鄉風光回來了!”如今已是中國雄安集團生態建設投資有限公司水利水環境事業部業務經理的袁帥猶記得,4年前他來到雄安時,燕南堤所在的燒車澱,因長期淤積和污染變成了一片沼澤泥塘。於是,他和同事全力投入清淤工作。

千年大計,建立在綠色發展之上。良好生態環境是雄安新區的重要價值體現。構建藍綠交織的生態空間,不僅需要千年秀林“綠”的描畫,還需要白洋澱“藍”的支撐。

為此,袁帥和他的同事們克服了重重困難。

“白洋澱清淤疏浚的淤泥往哪裡運?如果全部外運,成本高,耗時長,怎麼辦?”袁帥說,經過種種探索,他們最終考慮修建生態島嶼。於是,利用清出的底泥,在燒車澱區域改造形成三座相連堤島,再開展生態改造,建成了今日的燕南堤。

昔日沼澤塘,今朝盛景地。人在陸上走、魚在水中游、鳥在澱內飛,燕南堤完成華麗轉身,成為白洋澱生態修復的典范。

這幾年,袁帥一直“泡”在白洋澱,感受著這裡的生態之變。他經常給人介紹:“被稱作‘鳥中大熊貓’的青頭潛鴨,如今也在白洋澱安了家,而且數量越來越多。”

春日的燕南堤上,綠意盎然,在風中舞動的垂柳和白蠟都遷移自千年秀林。如果說,千年秀林是雄安新區落下的第一筆綠,那麼如今,這抹青翠正向著白洋澱徐徐洇染。

“目前,秀林、綠谷、澱灣組成的綠色空間骨架基本形成。”袁帥說,按規劃,新區藍綠空間佔比穩定在70%,形成“一澱、三帶、九片、多廊”的生態格局,白洋澱、千年秀林以及多個綠化帶、生態廊道將共同構成這一圖景。

著眼生態,又不限於生態。夯實生態基底,會為城市發展帶來無限可能。

燕南堤自去年“五一”正式開放后,迅速成為網紅打卡地。“旅游興,人氣旺,這裡已經成為新區新的城市地標。”袁帥說。

生態為城市發展注入了新的活力。袁帥注意到,雄安正在吸引越來越多央企和創新機構入駐。這些企業看中的不僅是政策優勢,還有這裡人與自然和諧相處的良好環境。

林城相融、林水相依、活力四射、生機勃勃,這座未來之城,正在繪就一幅藍綠交織的大美畫卷。

綠色發展是理念,更是實踐。新區整體生態規劃的落地,帶來的不僅是綠水青山,更是實實在在的金山銀山。

如今的雄安,正以其生動實踐,書寫城市發展的“綠色傳奇”。(河北日報調研組成員:曹陽葵、吳宏愛、閆銳、辛強、姜艷、顧贊良、魏雨、梅劉柯)

專家點評

以“先植綠、后建城”書寫綠色發展新范式

先植綠、后建城,是雄安新區建設的一個新理念。

這一理念,是站在歷史與未來發展的高度,對人類城市發展模式的深刻反思與大膽創新。它以對自然規律的敬畏為出發點,以對子孫后代負責為落腳點,為城市發展注入了持續動力。

在雄安,這一理念已化成生動實踐。千年秀林工程採用近自然森林模式,200多個樹種構建起生物多樣性保護網絡,讓森林成為城市的“綠肺”﹔中央綠谷串聯起金融島、創新中心等功能區,形成“開窗見綠、推門入園”的宜居環境,顛覆了傳統城市的鋼筋水泥圖景……從打造“3公裡進森林、1公裡進林帶、300米進公園”舒適宜居城市,到構建“一澱、三帶、九片、多廊”生態格局,雄安新區全面貫徹新發展理念,形成了一個完整的生態網絡,讓自然與城市相互依存、相互成就。

雄安不是“城中綠”,而是“綠中城”。這樣的生態建設,帶來的改變是深遠且多維的。一是重構了城市發展邏輯。綠色不再是城市發展的點綴,而是城市永續發展的堅實底座。二是重塑了人居環境品質。森林覆蓋率要達到40%,藍綠空間佔比穩定在70%,這樣的環境能讓市民在工作生活中盡享生態福祉。三是再造了城市競爭優勢。雄安樹立了生態宜居城市的標杆,優質的生態環境成為吸引高端人才和創新資源的“強磁場”。

真正的高水平現代化城市不是鋼筋水泥的堆砌,而是人、社會與自然有機統一的生命系統。雄安的發展實踐告訴我們:生態建設不是發展的約束,而是進階的動能。唯有將生態作為根基,才能實現城市的永續發展。雄安的綠色發展新范式,必將激勵更多城市探索人與自然和諧共生的現代化道路,共同繪制美麗中國的壯麗畫卷。(徐小偉 作者系雄安綠研智庫首席專家)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量