河北:傳承紅色基因 鑄牢中華民族共同體意識

以革命遺址、遺跡和紀念場館為載體的紅色資源達2000多處,這,就是河北紅色文化資源的家底。剛剛過去的暑期,革命聖地西柏坡、晉察冀邊區政府舊址等地吸引了各地游客,他們盡情領略著這片紅色土地上孕育出的西柏坡精神、塞罕壩精神等偉大精神財富,憶起各族人民休戚與共、榮辱與共、生死與共、命運與共的歲月。近年來,河北充分發揮紅色文化對於鑄牢中華民族共同體意識的特殊作用,依托教育、旅游等載體和途徑,不斷增進各族群眾“五個認同”。

綻放中國柏坡紅 文旅融合增認同

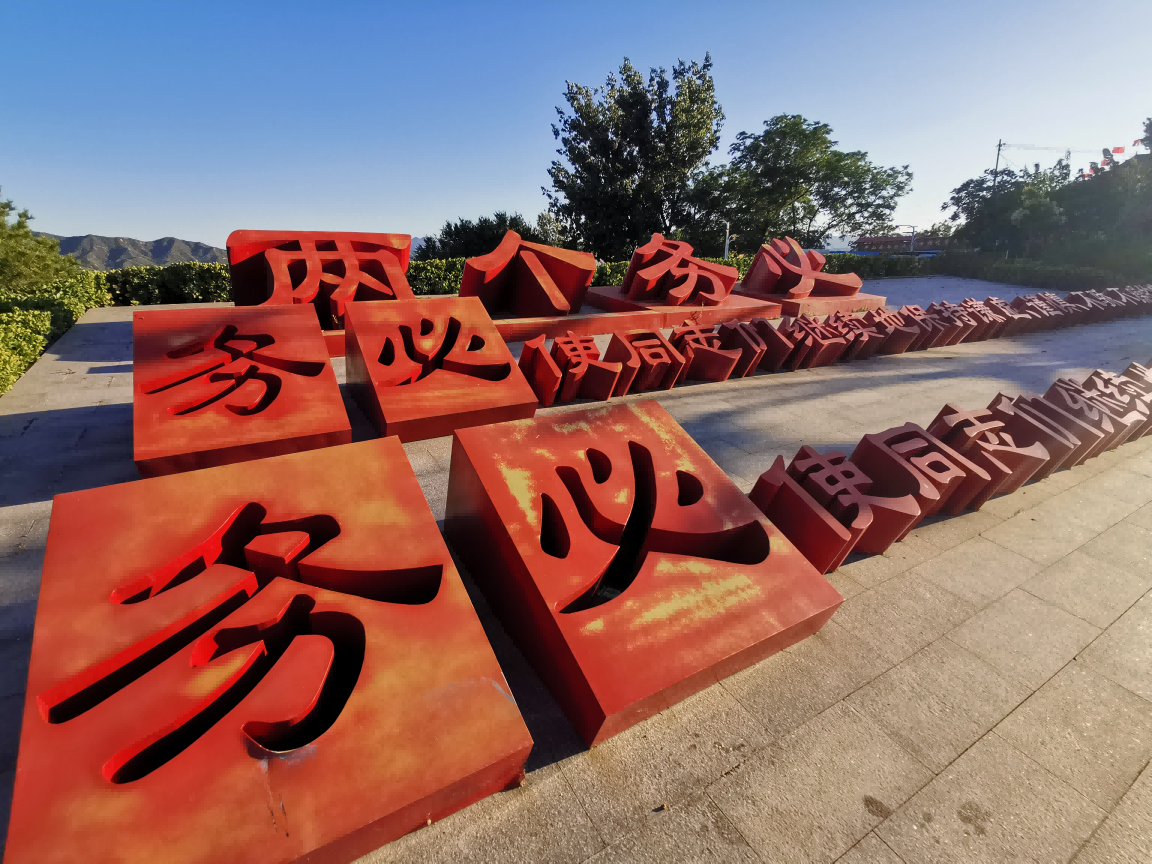

西柏坡紀念館廣場。 屈冠華攝

“團結就是力量,這力量是鐵,這力量是鋼……”1943年,革命歌曲《團結就是力量》誕生於西柏坡鎮北庄村,高亢的旋律吹響了中華民族團結一心、抗擊日本侵略的號角。5年后,中共中央機關和解放軍總部來到這裡,指揮了震驚中外的遼沈、淮海、平津三大戰役,召開了具有偉大歷史意義的七屆二中全會和全國土地會議,帶領各民族共同擘畫新中國的宏偉藍圖。西柏坡成為解放全中國的“最后一個農村指揮所”,新中國從這裡走來。

如今,西柏坡紀念館和中共中央舊址,參觀者絡繹不絕。廣場上的五大書記塑像前,人們或駐足凝視,或排隊合影。走進西柏坡紀念館,當年的一些文物被保存了下來。

“黨中央在西柏坡開展了一系列光輝實踐,其中,民族區域自治思想的醞釀與成熟就是在西柏坡完成的。1949年9月,中國人民政治協商會議第一屆全體會議把民族區域自治確定為一項基本國策。”西柏坡紀念館講解員許曼說道。

80后黨員閆二鵬2005年大學畢業后回鄉創業,成立了村裡第一家旅行社。在各級民族工作部門、文化和旅游部門的指導下,旅行社充分發揮紅色旅游在促進各民族交往交流交融中的積極作用,用中華民族共同的紅色記憶激發共鳴、凝聚共識。

“我理解西柏坡精神中的艱苦奮斗,是要勇於進取謀幸福。作為年輕一代,我會繼續深挖西柏坡的紅色歷史文化,講好紅色故事,讓參觀者深刻領悟西柏坡的歷史和精神,更好地把西柏坡的精神文脈傳承下去。”閆二鵬說。

故居門前石榴紅 革命精神永傳承

“郭隆真是我們家鄉的英雄,她追求中華民族獨立自由,提倡民族團結。她寧可犧牲,決不屈節,我們一代代人要去傳承學習她的精神。”在邯鄲市大名縣金灘鎮的郭隆真故居紀念館,館長戴俊君每天為學生、游客們介紹郭隆真的革命事跡,一講就是30多年。

郭隆真故居紀念館內的郭隆真雕塑。 屈冠華攝

郭隆真,1894年出生於大名縣金灘鎮金北村一個回族家庭,1923年經周恩來介紹加入中國共產黨,是河北省第一名女共產黨員。她先后同我黨早期重要領導人李大釗、劉少奇等一道工作,組織參加了五四運動等無數次愛國游行、請願、演說等革命活動,先后6次被捕、5次入獄,嘗遍酷刑,堅貞不屈,37歲時英勇就義。

郭隆真故居紀念館內“元城縣第一女子小學堂”展廳。 屈冠華攝

郭隆真故居紀念館的門口,“全國民族團結進步教育基地”的牌匾十分醒目。館內有她在十五歲時創辦的元城縣第一女子小學堂,學堂門口的告示上寫道:“無論回漢學生,入學一律歡迎。”郭隆真還在小學堂門前親手栽下了石榴樹,教育各族學生要像樹上結出的石榴那樣,一對兒一對兒地團結在一起。“郭隆真是提倡民族團結的楷模和先行者,她的民族團結理念和現在我們說的‘各民族要像石榴籽一樣緊緊抱在一起’是相通的。她當年種下的石榴樹至今依然枝繁葉茂、碩果累累。”戴俊君說道。

紅色教育形式活 民族團結氛圍濃

晉冀魯豫烈士陵園開展民族團結進步宣教實踐活動。 晉冀魯豫烈士陵園供圖

郭隆真的事跡,在邯鄲晉冀魯豫烈士陵園也設有專題展覽。2021年,河北省民族事務委員會將晉冀魯豫烈士陵園命名為“河北省民族團結進步教育基地”並舉行授牌儀式。烈士陵園充分發揮“教育基地”作用,將培育踐行社會主義核心價值觀與民族團結進步宣傳教育融為一體,用紅色精神打動人、鼓舞人、團結人。今年9月正值河北省第十三個民族團結進步宣傳月,全省民族團結進步宣傳活動如火如荼。

“我園積極開展民族團結進步宣傳月活動,充分利用環園音響廣播、電子屏幕滾動播放黨和國家的民族政策、民族團結宣傳標語等,為廣大入園群眾普及民族知識,著力營造民族團結進步良好氛圍。”晉冀魯豫烈士陵園信息中心蘇亞男說道。

大型音畫情景劇《左權將軍》劇照。 晉冀魯豫烈士陵園供圖

“你們以一個團的兵力重創敵人的一個師團,以1︰6的傷亡比例造成了敵人數倍的損失。這是反掃蕩以來最成功的戰例……”晉冀魯豫烈士陵園初心劇社的舞台上,大型音畫情景劇《左權將軍》正在排練。把英烈精神搬上舞台,讓烈士事跡活起來,是晉冀魯豫烈士陵園積極探索弘揚英烈精神與鑄牢中華民族共同體意識相結合的創新實踐。烈士陵園以快板、戲曲、情景劇、舞蹈等群眾喜聞樂見的中華傳統文化形式,編創了《錚錚男兒金方昌》《家國情懷》《左權將軍》等一系列劇目和演出,挖掘蘊含各族群眾愛國意識的思想內涵,弘揚以愛國主義為核心的民族精神。

共同團結奮斗 共圓偉大夢想

他英勇善戰、威名遠揚,指揮大小戰斗幾百次,殲敵數萬人﹔他率領的回民支隊馳騁在冀中平原,令敵人聞風喪膽。他就是抗日民族英雄馬本齋。來到河北省滄州市獻縣的馬本齋紀念館,廣場上蒼鬆挺立、國旗飄揚,馬本齋躍馬揮刀的塑像矗立在中央,讓人肅然起敬。

馬本齋紀念館廣場上矗立的馬本齋雕塑。 馬本齋紀念館供圖

1938年,眼見山河破碎、家鄉遭受日軍踐踏,馬本齋帶領弟弟和幾十名回族兄弟組成了回民抗日義勇隊,奮勇殺敵,后來隊伍改編為冀中軍區回民支隊。經過血與火的戰斗洗禮,馬本齋領導的回民支隊迅速成長為冀中平原上一支抗日勁旅,被毛澤東稱為“百戰百勝的回民支隊”。

“那是在1942年秋,魯西北遭遇幾十年不遇的旱災。馬本齋和回民支隊的全體指戰員從自己定量的糧食中拿出二兩來救濟災民,還向囤糧戶借糧1.38萬斤,解決了廣大群眾吃飯和種糧問題。這是各族官兵團結一致,並肩戰斗,共同戰勝自然災害,取得抗戰勝利的生動詮釋。” 馬本齋紀念館講解員李倩說。

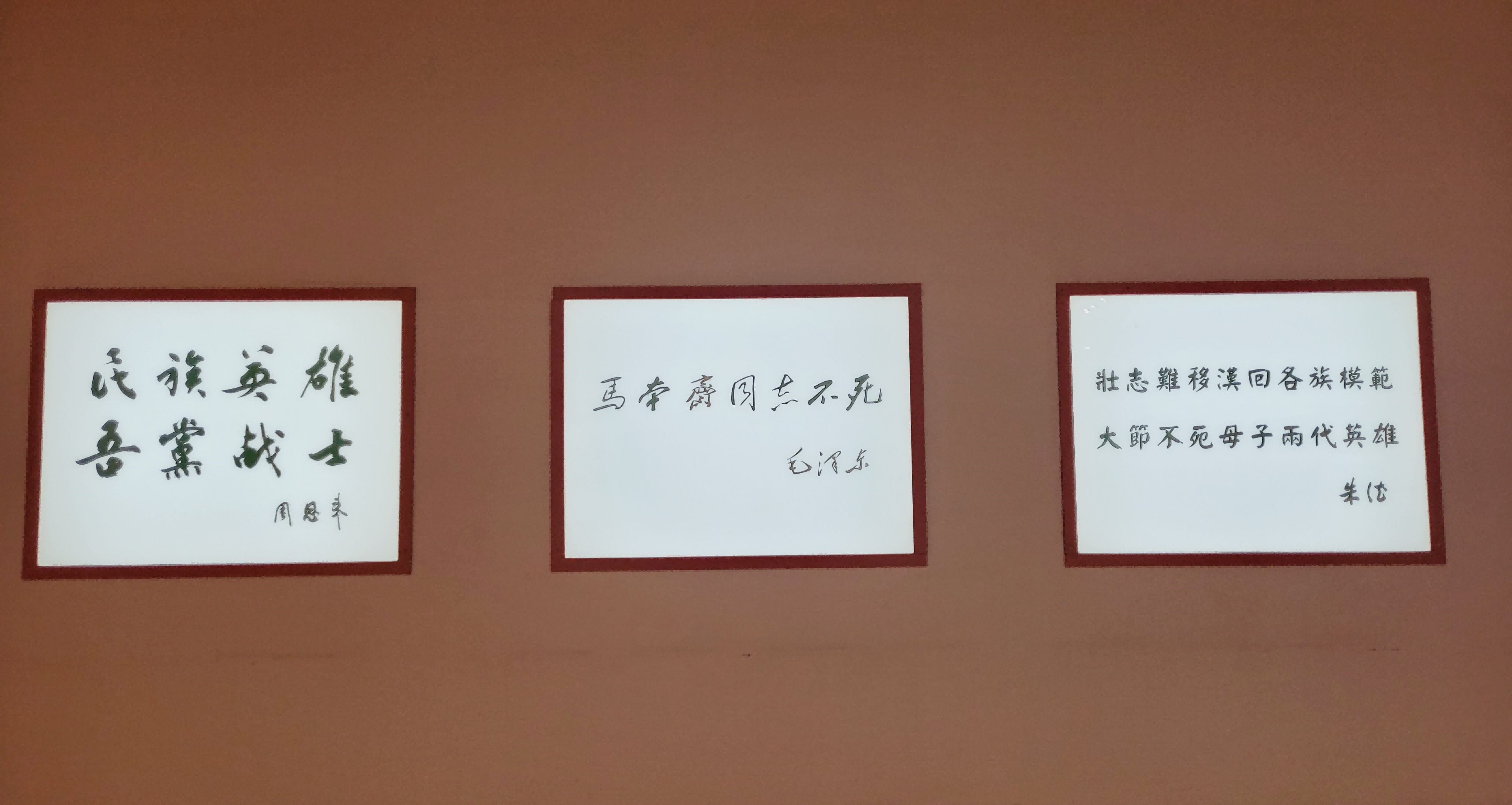

馬本齋紀念館內題詞。 馬本齋紀念館供圖

馬本齋紀念館裡展示著一幅畫,畫上,馬本齋在寫入黨申請書:“我心甘情願把我的一切獻給偉大的中國共產黨,獻給為回族解放和整個中華民族的解放而奮斗的事業。”

滄州市獻縣民族宗教事務局局長馬江鵬介紹,2006年,馬本齋紀念館挂牌“全國民族團結進步教育基地”,獻縣充分發揮這一基地的作用,開展了一系列愛國主義和民族團結教育主題實踐活動,通過組織各族群眾特別是青少年參觀,追紅色記憶、走紅色足跡、悟紅色精神,帶領各族群眾鑄牢中華民族共同體意識,凝聚“中華民族一家親、同心共筑中國夢”的磅礡力量。

馬本齋紀念館紅色文化展示。 馬本齋紀念館供圖

近年來,河北充分發揮省內紅色資源優勢和民委委員制度優勢,在城鄉建設、公共文化設施、旅游景區、展覽展示、文藝創作和學校教育中融入紅色文化教育,將紅色文化資源轉化為帶動當地經濟社會發展的旅游資源,充分發揮以文化人、文化鑄魂的作用,通過有形、有感、有效的方式,凝聚民族精神,在增強“五個認同”中構筑中華民族共有精神家園,使黨的紅色基因和民族精神血脈在一代代人心中扎根、開花、結果。(屈冠華、王杰、牛作交)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量