“三座城”同步生長的智慧基因

高標准高質量建設雄安新區①

“三座城”同步生長的智慧基因

2024年8月12日航拍的位於雄安新區啟動區內的東西軸線項目建設現場。新華社記者 牟宇攝

2024年10月拍攝的雄安城市計算中心——“雄安之眼”。在這裡,“雲上雄安”展現出具象化的應用場景。(本報資料片)本報記者 劉光昱攝

制圖/喻萍

以科學理論為指引 繪就高水平現代化城市壯美畫卷

設立河北雄安新區,是以習近平同志為核心的黨中央作出的一項重大歷史性戰略選擇,是千年大計、國家大事,對探索人口密集地區優化開發模式、調整優化京津冀城市布局和空間結構、培育全國創新驅動發展新引擎,具有重大現實意義和深遠歷史意義。

總書記對雄安新區規劃建設高度重視,多次主持召開會議研究部署,在每一個關鍵節點、重要時刻,為雄安新區發展指明方向。總書記提出的“先謀后動、規劃引領”“使雄安新區成為新時代的創新高地和創業熱土”“先植綠、后建城”“從一開始就下好‘繡花’功夫”等一系列重要論述,為雄安新區規劃建設提供了科學方法論指導。

8年時間,從“一張白紙”到拔節生長,雄安新區這座未來之城展現出勃勃生機,一幅高質量發展的美麗畫卷正全面鋪開。本報今起在“知與行”專版推出“新思想裡的方法論”第三季,聚焦“高標准高質量建設雄安新區”,旨在通過雄安新區規劃建設中的一個個具體事例,展現黨的創新理論的實踐偉力,為推進高水平現代化城市建設提供有益啟示。

規劃建設雄安新區,要在黨中央領導下,堅持穩中求進工作總基調,牢固樹立和貫徹落實新發展理念,適應把握引領經濟發展新常態,以推進供給側結構性改革為主線,堅持世界眼光、國際標准、中國特色、高點定位,堅持生態優先、綠色發展,堅持以人民為中心、注重保障和改善民生,堅持保護弘揚中華優秀傳統文化、延續歷史文脈,建設綠色生態宜居新城區、創新驅動發展引領區、協調發展示范區、開放發展先行區,努力打造貫徹落實新發展理念的創新發展示范區。

——習近平總書記2017年2月23日在河北省安新縣進行實地考察、主持召開河北雄安新區規劃建設工作座談會時的講話

要組織國內國際一流規劃人才進行城市設計,規劃好再開工建設,不留歷史遺憾。要細致嚴謹做好單體建筑設計,特別是細節設計,建成標杆工程,成為今后城市建設的典范。規劃定了就要嚴格執行,確保一張藍圖干到底。

——習近平總書記2017年2月23日在河北省安新縣進行實地考察、主持召開河北雄安新區規劃建設工作座談會時的講話

地上,城市藍綠交織,勾勒人文與生態的和諧畫卷﹔地下,一片片空間悄然成型,別有洞天﹔雲端,百億數據實時匯聚,搭建虛實同頻的孿生之城。

八年,在數字與物理構成的三城維度中,未來之城拔節生長。

當國貿中心地下交通如立體迷宮般穿梭縱橫,當韻律起伏的天際線在城市上空躍動,當古長城遺址與雄鄚路高架橋奏出時空交響……

雄安用時間証明:真正的遠見,是把每一寸土地的命運,都托付給先謀后動的智慧與千年大計的匠心。

地下“立體迷宮”的雄心和理念

雙螺旋鋼結構藤蔓般盤旋上升,枝狀頂蓋向天際舒展。

3月11日,晨輝中的雄安國貿中心項目城市航站樓,宛如鋼鐵與科技鑄就的“生命之樹”,傲然挺立。

“在雄安,地上、地下、雲上‘三座城’同步生長。這棵‘樹’,正是‘三座城’理念最集中的體現。”雄安國貿中心項目設計管理部施雄杰認為。

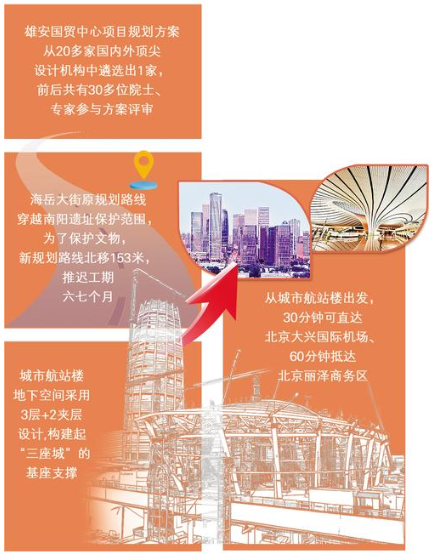

它的“樹干”,不僅充分考慮高品質CBD(中央商務區)建設需要,還採用鋼結構與幕牆相結合,巧妙解決地下之城的採光難題﹔“樹冠”之上,數十個傳感器如神經末梢,實時傳輸溫度、濕度、人流密度等數據,匯聚到“城市大腦”雄安城市計算中心,構建與物理城市同步的雲上之城﹔“樹根”部分的地下空間更為復雜,3層+2夾層的設計,構建起“三座城”的基座支撐。

“雄安‘三座城’一體規劃建設,是對未來城市的全新探索。”施雄杰說,“我有幸參與其中,也深深感受到規劃的前瞻性與高標准。”

站在“生命之樹”下,施雄杰指向周邊拔地而起的建筑群,描繪著未來:這裡將匯聚高品質辦公、商業、酒店、公寓以及航空服務等功能,成為新區的活力門戶和城市地標。

“但這裡又與一般的CBD大不相同。”施雄杰解釋,絕大多數城市高鐵站選址於中心區邊緣,雄安卻打破常規,將高鐵車站、軌道交通、航空功能與城市核心緊密融合在一起,打造“站城一體”新模式。

於是,在地下,雄忻高鐵、京雄快線與地鐵M1、M2等四線在這裡交會。“我們需要做的,是充分利用地下空間和立體交通,讓交通樞紐與商務核心區無縫融合,實現從城市航站樓出發,30分鐘直達北京大興國際機場、60分鐘抵達北京麗澤商務區。”施雄杰說。

這樣的規劃和理念,國內外沒有類似項目可供借鑒,規劃難度可想而知。

自2018年參與雄安新區建設以來,施雄杰深度參與了這一項目規劃的推進。

雄安國貿中心項目地下空間約39萬平方米,承載著城市管廊、數據管線、地下商業等各種設施,相當於將一座佔地200畝的綜合小區“塞”入地下。如今,再疊加四線換乘站廳、地下立體交通網絡等復雜功能,規劃好這樣一座地下“立體迷宮”,挑戰遠超以往。

在施雄杰的印象中,僅地下空間層數和標高的反復論証,就持續了半年之久。

“最難的是,如何規劃才能企及‘世界眼光、國際標准’的遠謀。”施雄杰介紹,項目規劃方案啟動了全球征集,最終從20多家國內外頂尖設計機構中遴選出1家,前后共有30多位院士、專家參與方案評審,風貌和定位研究長達兩年時間。

目前,這個項目的9棟主體樓宇已沖出正負零,順利完成樁基和地下工程,全面進入地上施工階段。

“前期規劃得慢,是為了未來的好,也是為了未來的快。”施雄杰對“快”與“慢”有著獨特的理解。

先謀后動,規劃引領。新區建設好比在一張白紙上作畫,而規劃編制既是起筆,也是至關重要的一筆。

堅持世界眼光、國際標准、中國特色、高點定位,探索全球城市建設新范式,雄安新區的實踐為人類城市的未來開辟了新路徑。

塔樓布局背后的匠心與考量

2月27日,雄安新區啟動區中國大唐項目概念設計方案服務對接會上,雄安新區自然資源和規劃局副局長楊振興在規劃圖紙上,再次確認一個細節——塔樓位置是否布局在東側。

塔樓是居中,還是在東側,不過100米左右的距離,相比整個新區,似乎微不足道。但在楊振興的眼中,這個細節至關重要,是城市天際線能否“起舞”的關鍵。

“按照城市整體規劃,這個項目的塔樓,需要與東邊相鄰項目的塔樓,共同形成一個完整的天際線。”楊振興說。

對於單個項目,大多數企業在做規劃設計時,會選擇中國傳統美學的對稱布局,將塔樓置於中間位置。但對於整個城市風貌的協調統一而言,看似合理的布局,卻隱藏著問題。

“這個項目位於明珠島附近,如果塔樓放在中間,會破壞城市韻律起伏的天際線。同時,從明珠島放眼望去,視線通廊也被堵住了。”楊振興解釋。

塔樓布局的背后,是一張藍圖繪到底的定力和匠心。

36歲的楊振興,曾任職於成都市規劃和自然資源局,2024年1月來到雄安新區。在一張白紙上擘畫未來之城,楊振興深深體會到,什麼是“既要有千年大計的宏大視野,又要有一磚一瓦的精細考量”。

起步區20多公裡東西軸線的寬度究竟多少最合理?前后共開展了10多個方案的比較論証。

城市地面標高,既涉及地下空間的開發利用,也涉及城市防洪排澇,每一個數據,規劃設計人員都反復推演。

啟動區中央綠谷沿線的住宅屋頂建議為青黑色,臨澱區域住宅屋頂建議為棗紅色,屋頂坡度25—35度為宜,道路兩側的多功能信息杆柱上集合了信號燈、攝像頭、雷達以及各類傳感器……

“規劃雄安,必須將宏觀層面的藍圖願景,逐步落實到微觀層面的每一個細節。”親身參與未來之城的規劃,並不擅長丹青的楊振興卻常以繪畫師自喻,稱自己的工作就是將一幅宏大寫意畫,一筆筆具象為工筆畫,每一筆都要精雕細琢。

千年大計,精於細作。落好規劃設計這個第一筆,把每一寸土地都規劃得清清楚楚后再開工建設,才能不留歷史遺憾,留下經典之作。

當宏大敘事碰撞工匠精神,雄安,正用“大處著眼,小處著手”的東方智慧,書寫建設未來之城的中國方案。

路變橋的智慧與堅守

東西方向,燕南長城殘牆綿延﹔南北方向,雄鄚路二期建設施工正酣。不久,這條路將從古長城遺址上方跨越,讓歷史與未來在此交匯。

3月7日,雄安新區建設和交通管理局綜合交通組組長張志學,又一次驅車來到雄鄚路二期施工現場,查看這條他規劃生涯中最具挑戰性的路。

雄鄚路北起雄縣、南連鄚州,是新區總體規劃中一條毗鄰白洋澱澱區的南北通道。

雖然二期工程僅有短短15公裡,但其所經之處卻底蘊非凡。從北向南,燕南長城遺址、趙北口溢洪道、趙王新河水脈、古州城遺址、鄚州城遺址依次展開。

2019年9月,當這條路的詳細規劃提上日程,所有人都倒吸一口涼氣——總規劃中的直線路徑,正穿過這些重要區域。

既涉及文物遺址,又牽連白洋澱水系,容不得絲毫馬虎。

“尊重規律,尊重科學,處理好保護與發展的關系,努力做到不留瑕疵,不留歷史遺憾。”張志學說,做雄鄚路二期詳細規劃時,他們與文保、水利、鐵路等部門多次溝通協調,最難的時候,僅三四米空間距離的規劃,10多天就要開一次會反復論証。

一米一米論証,一點一點協商,歷時近5年,一份既能保護文物又不影響泄洪的規劃最終形成:道路經過遺址時,全部採取橋梁上跨﹔公路橋墩的間距位置,對標東側的雄商高鐵,保証泄洪通道的暢通。

“雖然路變橋讓這一方案的工程造價比原來高出2倍多,但我們都覺得必要且值得。”張志學說。

雄安新區將是留給子孫后代的歷史遺產,要兼顧保護與發展,守護好歷史和根脈。

今年2月,雄鄚路二期項目破土動工。這份千錘百煉的規劃,終於從藍圖走向現實。

“為文脈和水脈讓路,也是為未來鋪路。”來到新區6年多,37歲的張志學對規劃有了更深的理解。

海岳大街原規劃路線穿越南陽遺址保護范圍,為了保護文物,新規劃路線北移153米,推遲工期六七個月﹔雄忻高鐵經過白龍遺址,從建設之初就留出200多米保護距離……這些路穿越的不僅是地理空間,更承載著對歷史負責、對人民負責的理念。

一頭是對文化和生態的守護,一頭是對子孫后代的承諾。保持歷史耐心,注重文化傳承,把握空間均衡,雄安新區的建設實踐,體現了貫徹新發展理念的智慧與堅守。

今天的雄安新區,正站在歷史與未來之間,向下扎根,向上生長。(河北日報調研組 調研組成員:曹陽葵、吳宏愛、閆銳、辛強、姜艷、顧贊良、周聰聰、梅劉柯、解麗達)

專家點評

規劃科學是最大的效益

建設雄安新區是千年大計、國家大事。早在謀劃設立新區之時,習近平總書記就強調:“雄安新區將是我們留給子孫后代的歷史遺產,必須堅持‘世界眼光、國際標准、中國特色、高點定位’理念,努力打造貫徹新發展理念的創新發展示范區。”

規劃科學是最大的效益,規劃失誤是最大的浪費,規劃折騰是最大的忌諱。堅持用最先進的理念和國際一流水准規劃設計建設,才能不留歷史遺憾,經得起歷史檢驗。

聚全球之智,匯各方之力,先后有60多位院士、國內外200多個團隊、3500多名專家和技術人員參與新區規劃體系編制﹔在正式公布設立后的兩年多裡,雄安新區除了基礎性項目和保障運行的臨時性建筑,幾乎沒有動一磚一瓦……把每一寸土地都規劃得清清楚楚再開始建設,生動詮釋了先謀后動、規劃引領的戰略智慧。

新區首先就要新在規劃、建設的理念上,要體現出前瞻性、引領性。“先地下、后地上”、同步推進數字孿生城市建設等先進理念,跳出了傳統城市規劃建設的思維窠臼,既系統性破解了傳統城市建設發展的痛點,還為未來城市治理提供了前瞻性探索。

雄安新區規劃創新的深層意義,還在於構建起“技術賦能+制度創新”的雙輪驅動機制。通過建立智能城市規劃標准體系,實現“一圖統管、一網通辦”的數字化治理。創新“總規劃師+責任規劃師”制度,建立貫穿規劃編制、實施、評估的全過程閉環,有效保障了規劃的剛性約束與落地落實。

起筆是世界眼光,落筆為時代標杆。雄安新區規劃建設實踐表明,城市現代化不僅是物理空間的再造,更是發展理念的重塑。堅持先謀后動、規劃引領,才能夠更好統籌資源、優化布局,實現城市建設發展的科學性和系統性。這座未來之城的規劃智慧,不僅為自身的建設發展奠定了堅實基礎,也為其他城市轉型升級提供了鮮活的實踐樣本。(武義青 作者系河北經貿大學研究員)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量