河北省邯鄲市涉縣井店鎮王金庄村——

以石為堰 生機綿延(走進傳統村落)

|

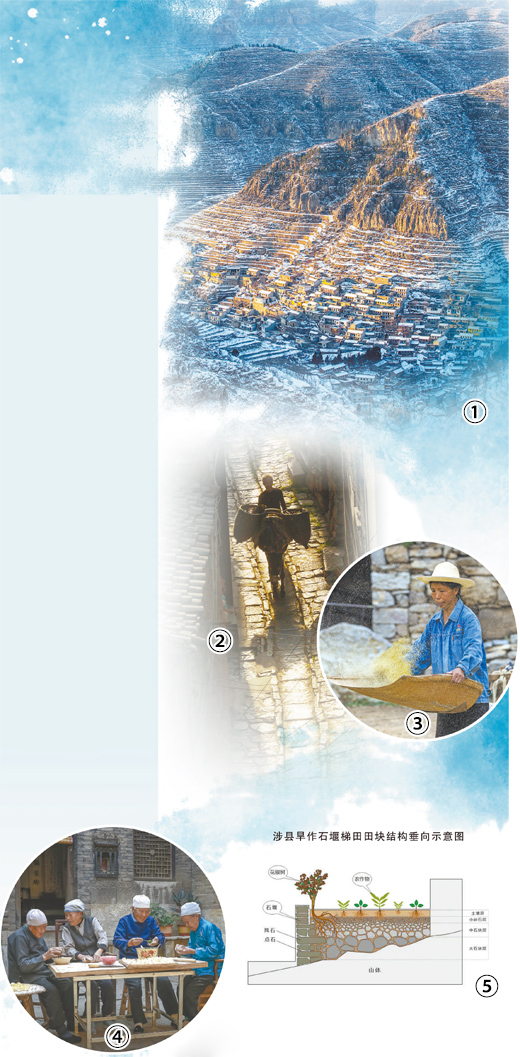

| 圖①:涉縣王金庄村的石堰梯田。

圖②:涉縣王金庄村村民走過古老村巷。 圖③:涉縣王金庄村村民用傳統簸箕揚谷去糠。 圖④:涉縣王金庄村村民在院子裡包餃子,其樂融融。 圖⑤:涉縣旱作石堰梯田田塊結構垂向示意圖。 以上圖片均為涉縣縣委宣傳部提供 |

到過河北省邯鄲市涉縣井店鎮王金庄村的人,看到蔚為壯觀的“石堰梯田”時,都不由得感到驚艷,發出贊嘆。

不同於雲南哈尼梯田、廣西龍脊梯田等,涉縣的石堰梯田別具一格:以石為堰,既粗獷堅固,又靈動飄逸,孕育出獨特的生態系統。數百年來,王金庄村民依托石堰梯田生產生活,繁衍生息。2012年,王金庄村被列入第一批中國傳統村落名錄。

——編 者

初到河北省邯鄲市涉縣井店鎮王金庄村,首先是感嘆這裡“山之多”。涉縣是全山區縣,到處都是山溝溝。僅王金庄村就有24條大溝,120余條小溝。村子整體坐落於一條東西向的大峽谷內。數百年來,涉縣山區人民針對當地石多土少、土地貧瘠、干旱少雨的條件,因地制宜發展農耕技術,用山石壘起梯田田埂,覆土耕種。石堰梯田系統採用的“懸空拱券鑲嵌”式石堰結構和多種作物輪作制度,解決了穩固石堰與空間最大限度利用問題,實現了山坡利用的最大化,成為當地糧食供給的重要保障。

歷史悠久的石堰梯田

行走在王金庄村中,除路面外,鮮有平地。房屋依山而建,層層疊疊,自山腳下一直蔓延到半山腰。

“祖輩們採山石建房筑路,石頭房牆壁厚0.7米左右,冬暖夏涼。”61歲的村民王林定介紹,全村留存明清風格石屋600多幢、4000多間。石街石牆、石桌石凳、石碾石磨、石井石橋……王金庄村猶如一座“石頭博物館”,更添古朴滄桑。

太行深山石多土少,王金庄人不僅拿石頭造房,更用來筑田。涉縣旱作石堰梯田歷史悠久,經元、明、清三代開發墾筑,規模宏大。2022年,涉縣旱作石堰梯田系統被聯合國糧農組織認定為全球重要農業文化遺產,該系統涵蓋石堰梯田面積約4.15萬畝,其中王金庄片區面積達1.2萬畝。

在王金庄村,可一窺全縣梯田的精華。村內梯田大小不一,最大的地塊佔地7畝,最小的不足1平方米﹔石堰高度大多2米左右,高的則可達七八米,石堰的平均厚度約為0.7米。

當地人修筑梯田時,沿豎直方向以石塊壘堰,與山坡形成夾角,夾角空間內填石覆土為田。“底層為大石塊,中層為中石塊,上層為小碎石,表層為土壤,形成較強的蓄水保土能力。”涉縣農業農村局農業技術推廣中心主任王海飛說。

細觀石堰,石塊堆疊,一層壓著一層。每立方米的石堰約含400塊石頭,不同石塊大小不同,功能各異。“小塊的‘點石’,用以填充石縫﹔沿縱深方向插入的長石為‘拽石’。石頭間相互交錯,異常堅固,幾百年間屹立不倒。”王海飛說。

旱作雨養的農業智慧

要想了解王金庄人種地有多講究,可去梯田裡一探究竟。

同一塊梯田中,農作物品類五花八門:梯田外側種著花椒樹,樹間種植綠豆、紅小豆等低稈作物,中間則種植谷子、玉米等高稈作物,內側又種植菜豆、眉豆等攀緣作物。

何以如此豐富?

地處深山的王金庄村少雨,當地人也因此創造出獨特的山地雨養農業系統。“王金庄人的智慧,不僅在於用石,更在於用水。”涉縣農業農村局高級農藝師賈和田說,“梯田內作物均為耐旱耐貧瘠品種。外側樹木尤其是花椒樹,根系發達,盤根錯節,可牢牢穩固石堰,並保持水土,涉縣花椒也是當地一張名片﹔中間作物提供口糧﹔內側作物可借助另一級梯田的石堰攀緣生長。總體上既能應對雨水少的自然條件,又充分利用了梯田結構空間。”

憑借在梯田中種下豐富的作物品類,即便每年氣候變幻莫測,或旱或澇,或暖或凍,總有幾種作物能夠有所收成,這也是當地人農業智慧的表現。

旱作雨養的方式,讓王金庄人延續了當地“兩耕兩耢三鋤”的傳統耕作技術。“比如耕與耢,二者相輔相成,先耕地,讓土壤疏鬆,便於吸收雨水﹔后耢地,壓實表層土壤,減少蒸發。總之,‘兩耕兩耢三鋤’都是為了最大限度利用好雨水。”王海飛說。此外,當地人還在梯田邊修建了水窖,便於收集、利用雨水。

種子銀行的創新實踐

在王金庄村遇到一件趣事,農民種地,種子是可以“借”的。跟隨村民劉戰平,記者來到位於村東的王金庄農民種子銀行。一進門就令人“大開眼界”:整面牆的櫃子上擺滿了玻璃罐裝的各類種子,胡蘿卜、白芝麻、大黑豆、小紫豆角……足有上百種。

“想來借點綠小豆種子,給借不?”劉戰平問。

“能還就給借。要多少?”37歲的王金庄村民、種子銀行管理員劉玉榮一邊招呼,一邊登記。

王金庄農民種子銀行佔地315平方米,是北方極為罕見的社區級種子銀行。村民想種什麼,就可以來這裡借種子,收獲后按照借出數量的1.5倍歸還即可。

數百年來,王金庄村民種植種類繁多的農作物,傳承下豐富的“老品種”。近年來,為了強化對梯田系統種質資源的保護,涉縣旱作梯田保護與利用協會於2017年成立,之后建立了王金庄農民種子銀行,並開辟出200多畝老品種繁育試驗基地。協會會員負責翻山越嶺、逐門逐戶收集老品種種子,用於試驗種植和保存。

“我們種子銀行採取的是‘活態保存’,會定期對種子進行田間種植和更換。”劉玉榮說,當地的“老種子”進入種子銀行后,先進行品種鑒定,然后在試驗田裡試種,並提純復壯,收獲后優中選優篩選留種。種子銀行存的種子,一般每兩年更新一次,特殊品種一年更新一次。

說起這些老品種的好處,王金庄村民們打開了話匣:“把梯田產出的老品種雜豆和柿子皮兒一塊做成餡兒,包成豆包,香甜軟糯,百吃不膩。”“黑山羊肉特別香,但膻味特大咋辦?把咱們老品種胡蘿卜和老品種紅蔥加到羊肉裡一塊烹飪,留香去膻是最好的,這仨絕配!”

2023年,王金庄村試驗田裡傳來好消息。一種在當地已經幾乎絕跡的老品種白眉豆在試驗田裡試種成功。“我們經多方打聽、找尋,從當地一農戶家中找到了一份種質資源。白眉豆這個老品種,過去農村脾胃虛的人常用它來健脾。”王海飛說,“在梯田,每一個老品種,不僅僅是一份種質資源,更是農耕技術、飲食文化的重要載體。一個老品種的傳承,它所承載的傳統習俗和文化內涵也能得以延續。”

在涉縣當地農業工作者看來,王金庄人對於老品種的保護,除了服務當地人生產生活之外,對梯田系統生物多樣性的保護也具有重要意義。如今,王金庄農民種子銀行已保存下171個農作物老品種,涵蓋26科57屬77種,讓涉縣旱作石堰梯田系統這處全球重要農業文化遺產不斷煥發新的生命力。

《 人民日報 》( 2024年03月25日 13 版)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量